2010年01月16日

ATX �Ÿ��ܥå����ν���

��ǯ�Σ�����Ǥ�����˿��������Ÿ���Ⱦǯ�ۤɻ��ѤDz���ޤ�����

���줿�Ȥ��äƤ⡢12V����Ϥ�������10V�����ʤ��Ȥ����ɾ���¾����������ʤ������Ȥ��ä��ɾ��Ǥ�����

��������ݾڤ��դ��Ƥ��Ǥ�������������ô�Ȥ������Ȥǽ����˽Ф����ȤϤ�����ᡣ

��Ȥ�ȣ���������Ÿ��ʤΤǡ����ʤ���äƤ��Ƹ��Ƥ�������

�Ƕᾯ�����֤����褿�Τǡ������Ÿ��������Ƥߤ褦�Ȥޤ���Google��

�ۤȤ�ɤ�ͭ�֤ϥ���ǥ������Ȥ��äƤ��ޤ���

�ޤ��ϥ��������Ƥ��Υ���ǥ��ܻ�����å����Ƥߤ롣

�ޤä����۾�ʤ�������

���Ƹ��뺬���Ϥʤ��Τǡ�����ǥ������ǤϤʤ��ȷ���դ��롣

�����Google���Ƥߤ�ȡ�������Υ�����ï���ԤäƤ��ʤ��Ÿ��ͥ�����TL494�ΰ۾�ȯ����

��ȯ����

TL494�Ȥ���IC�ΰ۾���Ű�����줬�Ф�Ȥ������á������Ȼפ���

���줿�Ÿ��������Ƥߤ�ȡ�TL494L�Ȥ���IC���Ȥ��Ƥޤ���

���줿�Ÿ��Ϥۤ��ˤ⣳�ĺ߸ˤ��ꡣ������Ϥ⤦�Ѵ��������ꤨ�ʤ��������Ÿ������ʼ��˻Ȥ��ʤ����Ȥ����������Ƥߤ�ȡ�Ʊ��TL494L��ȯ����

���θ����ʤ�Ф�äƤߤ���ͤ����Ƚ�ǡ�

�����ǡ��ޤ�ľ�������Ÿ�����IC���곰�����ȡ����פΤͤ����Ҥä����֤���

�����

�������ӽФ��Ƥ���Τ�ȯ����

���������ɤäƤߤ��115V��230V���ڤ��ؤ������å��˹ԤäƤޤ���

����������

�Ȥˤ��������Ⱦ�Ĥǽ�����

ǰ�Τ��ᡢ���٤����ǷҤ��dz�ǧ���Ƥߤ롣

ľ�ä���

���Ĥ��졼��

�̻������֤κ�ȡ�����2,500�ߡ��ޡ���������͡�

2008年07月06日

���𥵡��С���������֤κ��������Σ�

�����С���Ѥβ�ư�������ǧ���뤿��ˡ�����ʥڡ��������ޤ�����

mrtg

fan1: 8881 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)

fan2: 8544 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)

temp: +39.0��C (limit = +60��C, hysteresis = +50��C)

�ե���β�ž����CPU���٤�sensors���֤���������ơ����Υ����ѡ�������֤β�����USB������ffmpeg���Ȥ߹�碌�Ǽ������ޤ�����

����Dz���ˤ��Ƥ���Ӥ����ǧ�����ơ�����������֤α�����⼫ͳ���ߤǤ���

�����ˤ��Ƥ�OK�Ǥ����ʥѥ��夬�⤽���Ǥ���������

������ϲ��٤��Ÿ���ư�����褦�ȻפäƤޤ������Ƥδ֤����ʤΤǤ��Ф餯���ͻҤƤߤޤ���

���䤨���꤬�����С����դ����ʤΤǡ���������β��٥����ϼ�����ǧ�����ƤޤäƤޤ���������������겹�٤�30�٤ˤ��ƤƤ⡢��ž���äѤʤ��Ǥ�������Ĥ��ʥ��ȡ�

2008年07月03日

���𥵡��С���������֤κ��������Σ�

�ҤȤޤ�������

�ɤ��Ǥ��������μ��괶���ܤΥ����ƥ�ϡ�

�����ä����Ѥ���6000�ߤۤɤǤ���

���Ƥϥ�����

�ǿʹݽФ��Ǥ��͡��Ǥ�͡��Ǥ⤤����Ǥ���

����Ū���Żҹ���ǡ����Ƥ������ư���Ƥ���Ƥ��Ǥ��衣

��ʬ���Ǥ���

2008年06月30日

���𥵡��С���������֤κ��������Σ�

�����³���Ǥ��������С�������֤κ�����

��®�����С��ˤĤʤ��ǡ�ư���ǧ��Ԥ��ޤ���

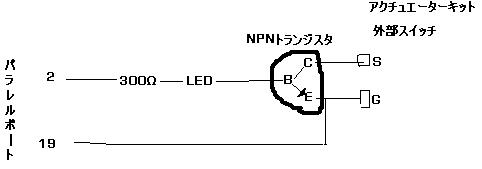

�ʥѥ���ݡ��Ȥ�ȤäƤޤ����ʤ��ͤϤ���ʤ�Υݡ��Ȥ�ʤ�˳��Ѥ��Ƥ͡�

�ѥ���ݡ��Ȥξ�硢2�֡�9�֤ޤǤ����Ϥ����ѤǤ��ޤ�����¾�ˤ�Ȥ���ԥ�⤢��ޤ��������꤬ɬ�פ��ä��ꤷ�ޤ�����

����ʴ����Ǥ���

�ʤ��ʤ��Υ����С����������줿��硢��ǫ����äƤ����Ƥ��������������Ǥ����ޤ����Żҹ���ϥ��֤��ǿͤǤ�����

�ץ������Ϥ���ʴ����ǥƥ��ȤǤ��ޤ�����CentOS5�Ǥ���OS�μ��ࡦ�С������ˤ�äơ��إå��ե����뤬�㤦��礬����Τ����ա���

#include

#include

#define OUT_PORT 0x378

int main(void){

int i;

ioperm(OUT_PORT, 8, 1);

for(i = 0; i < 5; i++){

outb(0xff, OUT_PORT);

sleep(1);

outb(0x00, OUT_PORT);

sleep(1);

}

return 0;

}

1�ôֳ֤�5��ư�����ޤ���

LED��Ĥ����Τǡ��ѥ���ݡ��Ȥ�ư���ȡ��������奨�������ʥ����ܡˤ�ư�����ɤ�ʬ����褦�ˤ��ޤ�����

�����ޤǤ���С��ɤΤ褦��������֤ˤʤ�Τ��������褿�Ǥ��礦����

����������֤˼���դ��Ƥߤޤ���

2008年06月29日

���𥵡��С���������֤κ���

���𥵡��С��ι���

����ǥ����С����Ѥ��Ƥ����ã�ˤȤäƷ��ʵ����Ť��Ƥ��ޤ�����

CPU���٤Ϥ���夬�뤷����ʤ٤Ƥ�Ȳ�˻ɤ���뤷�������������С���Ǯ�ǥ��������ˤ��ܤ����Ƥ��ޤ���

����Ʋ��٤ο��ۤ��餤�ϳ��������Ƥ�餤�ޤ��礦��

�������ޤ����ʤ�ΤϹ������ʤ���

���ʥ������¤��Ƥ��ޤä��ۤ����¤���͡��ʤ�ƻ��ˤʤäƤ��ޤäƤϰ�̣������ޤ���

��������֤����դ��ʤ���¤�Ϥ������ʤ���

���ʰ¤��Ѥޤ��������椨�ˡ����ˤ����Τγ��Ѥ�ɬ�ܤˤʤäƤ��ޤ����������äƤ��������٤ǽ����ˤ���������

������ǯ�βƤޤǤ˴֤˹�碌������

���������Ǥ������ͤ����ʤ��Ƥ⼫ư���ޤ��ϱ�֤Dz��Ȥ��ʤ롣

�ǡ������ȹͤ�����Ǥ�����

PIC�������奨���������å������������ŻҤǹ������ޤ�����(DC12V���Ÿ���ɬ�פǤ������Ť��롼�����䥲����Τ������������Ƥ��Τǡ������Ȥ��ޤ�����)

�Ϥ������ơ�

�Ȥ�Ω�ƺѤߤΤ�����ȻפäƤޤ����������ʤ��Ф�Ф����ޤ������ʤ���ʬ��Ǥϥ��쥬ɸ��餷���Ǥ�����

2��ǯ�����Ǥ���������ʤ��Ȥ��äƤ������⤢�äơ�Ⱦ�Ĥ��Ƥ�˥åѤ��餤�ϼ���ˤ��ä��Τ�����פǤ���������������ͤϵ���Ĥ��Ƥ��������͡�

�ǡ�������ɤ�������ʤ�������ǡ�Ⱦ���դ����Ƥ����ޤ���

����������������äȳ�����ȴ������ʤ��褦�ˤ���ȡ���Ȥ����䤹���Ǥ���

�����Ǥ����顢;ʬ��Ĺ����ޤ���

�ǡ������ܤ����դ��ƴ����Ǥ���

�פ��֤�κ�Ȥ��ä��Τ����ޤ����������֤�1���֤��餤�ǽ����ޤ�����

���Ĥϡ��Ȥ�Ω�Ƥ�����äƤ��顢ư���褦�ˤʤ�ޤǤ˻��֤�������ޤ�����

�Ÿ���Ĥʤ��ǡ��ƥ��ȥ����å����Ƥ⥵���ܤ�ư���ʤ���Ǥ���

�ؤ�������Ⱦ�Ĥǡ���饳��ǥ�餬�������ä��Τ��Ȼפ��ޤ����������ä��礯�ϥ����ܤΥ��ͥ����θ�������äƤ�������Ǥ�����

���ο��ȴ��פ�ʸ��������ȸ����ʬ���ä��Τˡ�����

���Ȥ�Ω�Ƥ�Ʊ���̤λ��֤���䤷���㤤�ޤ�������

ư��κ���ˤϥȥ�������֤鲼���äƤޤ��������μ�ư���ޤ��ϱ�֤ǥѥ��������뤿��Τ�ΤǤ���

���δ���Ū�ʹͤ��������������ǫ�ˤ����Ƥ���ޤ�����

�ΤäƤ�ͤϴ�ñ�ʻ��ʤ�Ǥ��礦�����ǿͤλ�ˤ����Ѥ��꤬�������ޤ��Ǥ�����

�ѥ�����Υץ�ݡ��Ȥ�Ȥ��Τǡ����Υȥ�������̤��Ѱդ����Ÿ������ŵ���ή���Ƥߤ��Ȥ���̵���˥����ܤ�ư���ޤ�����

�����ޤǤ������ϥѥ�����¦���äˤʤ�ޤ���

���Ȫ�Ǥ��Τǡ����ä�����ᤤ�Ǥ��衼��

�ĤŤ�����������